前不久,惠金义老师给我寄来他的著作《老骥耕耘录》,新华出版社出版,不时打开书看看,散发着油墨芳香。其书名“老骥”一词,谐音“老记”,寓意老记者。书中自选了81篇作品,36万多字,分为红色记忆、多彩人生、行旅寄怀、时代华章、真情隽永、建言献策6部分。主要是他退休后的创作,也有在职时的作品,大多为事件通讯、人物通讯,还有文学作品等。在书中,我看到了改革开放以来各行各业的万千气象,领略着时代奋斗者的精神风貌。

知道惠金义这个名字较早,读过他在报刊上的通讯报道,以及游记散文,而后又看过他的书籍,家中还收藏着《黄土地的骄傲》《情洒黄土地》两本,加之一些乡间的传闻,虽未见面,影响颇深。他出生在陕北清涧县李家塔镇惠家园则村,与我的老家店则沟镇相邻。认识惠金义老师,缘于我和本县几位文友收集整理清涧籍、外籍人写有关清涧题材的一些作品。找人联系上说明意图后,还加了微信。不久就在电脑上发来有关清涧家乡的剪报、照片、文章。尔后,一直保持着联系。

惠金义,1964年西北政法学院新闻系毕业后,分配在新华社陕西分社任政文记者,1983年7月调至新华社山西分社任记者。几十年来,他撰写了《毛泽东和李鼎铭先生》《惊心动魄的延安南线剿匪》《沙沟深处办学人》《沙漠变绿洲》等200多万字的新闻通讯以及游记散文,涉及历史、政治、经济、乡村、科教文卫等领域,选材广泛,内容丰富,文采斐然。

他在记者岗位上,职责使然,关注着陕北家乡变化、群众疾苦,体现了一个黄土地儿子的悠悠故乡情。当陌生人来到陕北,看到沟壑纵横、群山苍茫的黄土高原感到一片苍凉,可他看到家乡的山峁疙瘩、黄土窑洞感到非常亲切。他在新华社陕西分社任记者18年,年年都去陕北采访,几乎给每个县都写过报道。建国初期,陕北农村医疗落后,神木县农民看病治病更是特殊,全县城乡竟有一千多名巫神,迷信活动猖獗。于是县委,县政府从实际出发,在60年代初创办了一所半农半读的卫生学校。学生从农村中来,经过8个月的专业学习,初步掌握常见病防治技能。然后回到农村后当上了赤脚医生,一边宣传,一边行医,驱逐巫神。神木县农村医疗卫生面貌发生大变化,做到农民看病小病不出村,这一壮举体现了毛主席“把医疗卫生的重点放到农村去”的指示精神,成为新华社报道的关注点。他一进新华社,就加入了这一宣传报道行列,从1965至1975年10年间,他多次到神木采访,写出了一些有影响的报道,全面介绍了这所特色学校的教师,使该校成为国家卫生部认可的一个典型事例。

1975年6月,惠金义到定边采访,看到当地一些30来岁的男女青年,患有腰腿疼痛病,严重的腰都直不起来,十分痛苦,基本丧失劳动能力。当地医生不认识这种病,防疫站的工作人员提出疑似氟骨病,但缺乏资金,没法防治。他看到病人痛苦的表情,也很难过,便利用手中的笔纸,很快写了一篇内部稿件呈上,马上得到中央领导的批示,国家卫生部随即派来专家考察,确定为氟骨病,并且扩大调查范围,发现陕北以至全省不少县也有这种病,最后列入陕西地方病防治序列。有了专项防治资金,经过几年的群防群治,这一地方病基本得到控制。

惠老师对他的出生地、成长地清涧县尤为关注,在他任记者的初期,上世纪六七十年代就报道过两位清涧籍的劳动模范,一位是“气死牛”老英雄郝树才,一位是陕西省林业劳动模范惠思齐。以饱满的激情详细介绍了他们为改变家乡面貌艰苦奋斗的事迹。新华社通稿播发后,多家报纸采用。后来他因工作变动离开了陕西,仍然牵挂着清涧。

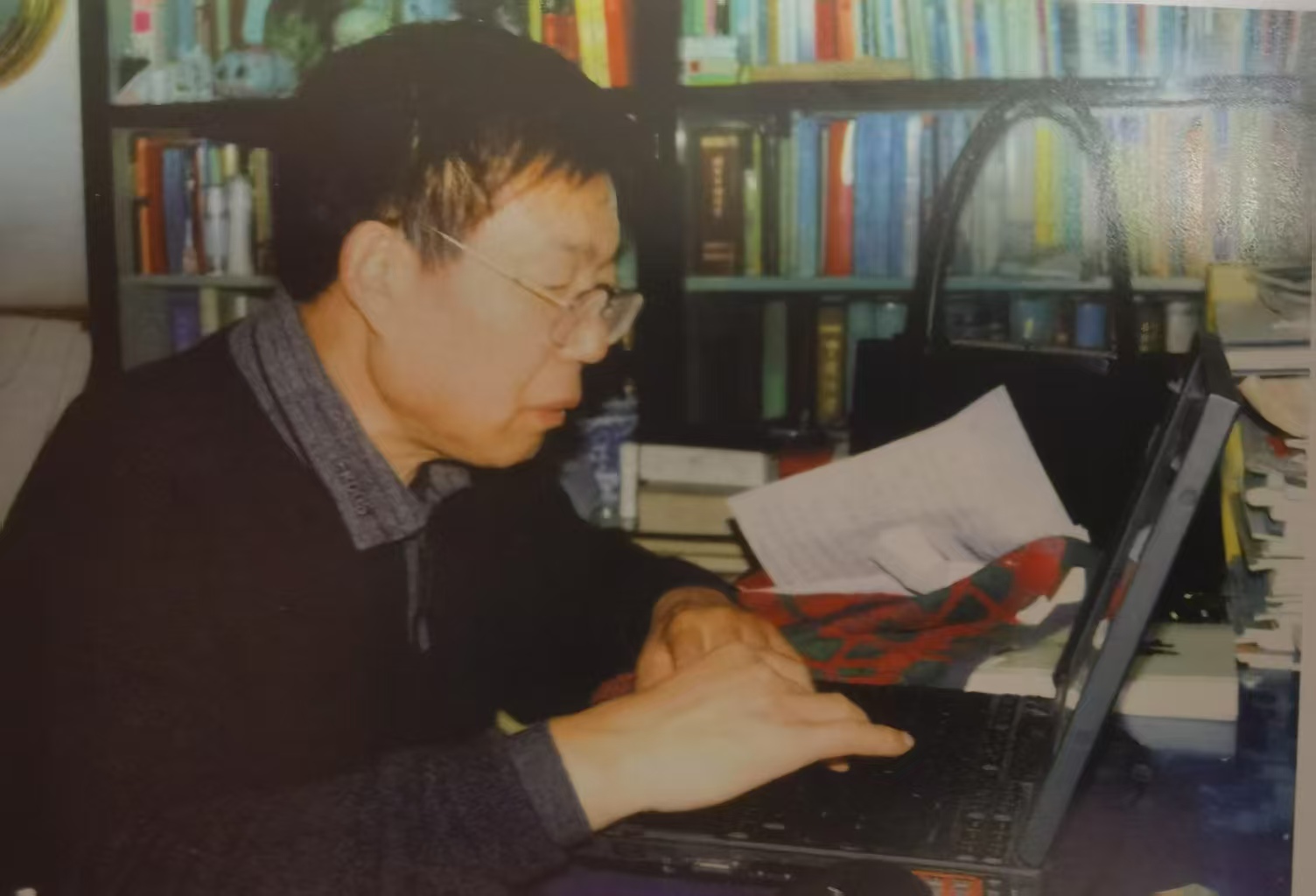

老惠和我是忘年交,真佩服他勤奋学习、刻苦钻研的精神。每当他看到感兴趣的各种体裁文章,以及自己剪下的报刊资料图片等,经常通过微信转发于我。

老惠现居住山西太原,可他还情系家乡,在微信上建言,清涧县历史人文景点富集,要加强文旅宣传,向外延伸。建议与相邻县一起规划几日游路线,并与省市旅游公司建立组团关系,使来清涧观光旅游者越来越多,经久不衰。

惠金义在职时担任过社内政文组长、采编副主任、主任、机关党委书记、党组成员。1986年被评为主任记者,1994年评为高级记者。退休后一段时间,他没有离开新闻岗位,应聘为新华社《经济参考报》撰稿,和两位老同志编撰新华社山西分社简史,表达了他对新闻事业的深厚感情。惠老师说:“只要我身体好,就会一直写下去,不停手中的笔。”他真是一头老黄牛,默默奉献,始终如一,令人称赞。